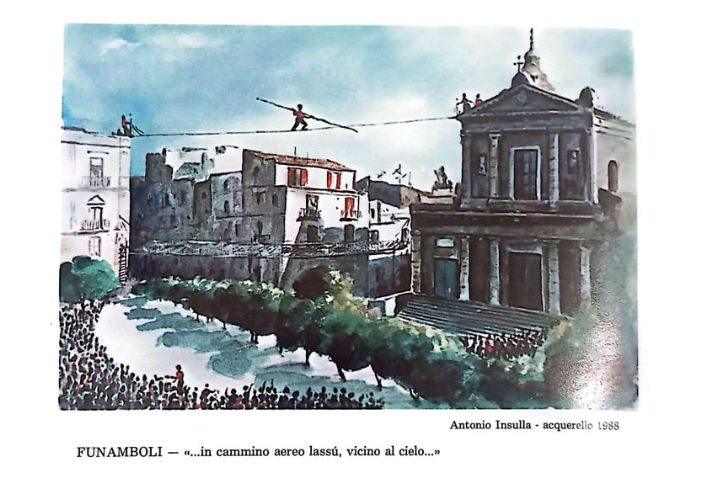

CONCERTO BANDISTICO IN VILLA , Salvatore Solito – Acquerello 1936

Dalla Salina al Biviere

Tetradrammo in argento di Gela

Statuetta in Pietra Di III Sec. a.C. .

L’ASSASSINIO DI CLEANDRO

Testina Fittile Di Cavallo

V secolo a.C .

Provenienza Gela, attualmente si trova a Londra ,British Museum.

Gela nel Mondo dei Videogiochi!

LA FESTA DEGLI ALBERI , Una tradizione tramontana

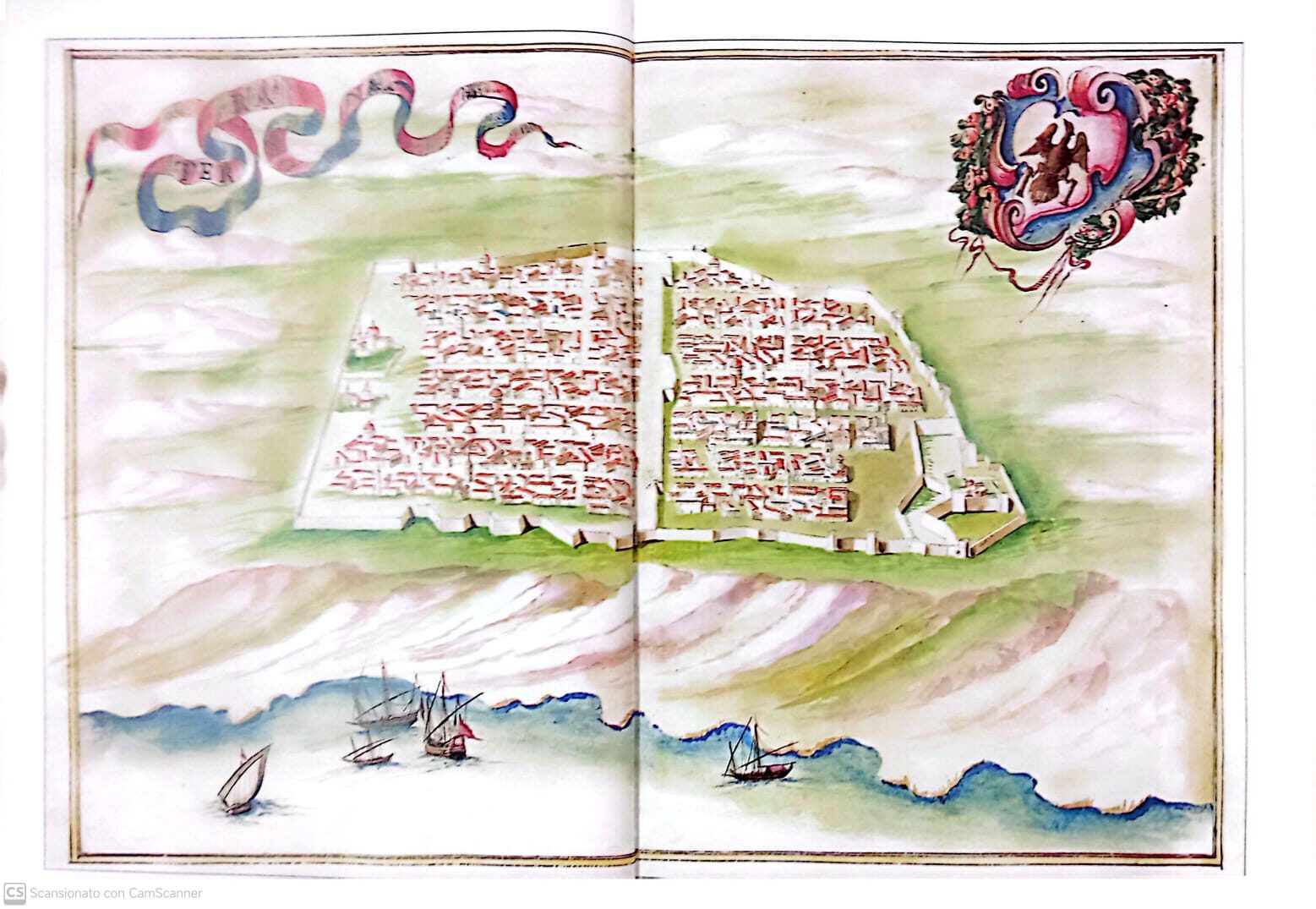

La fondazione della nuova città

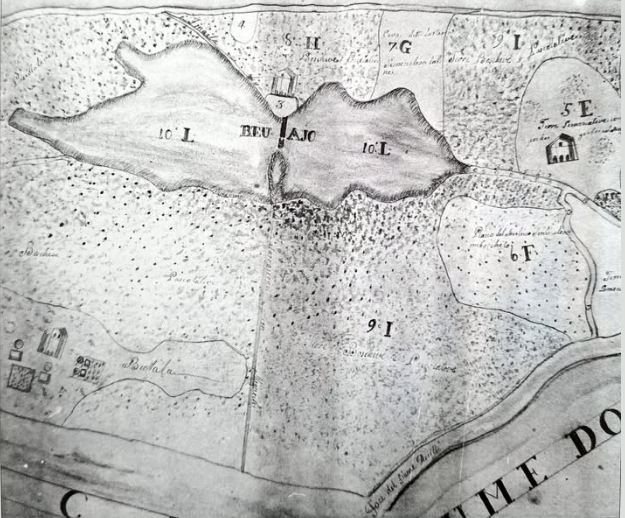

Se nessun dubbio mette in discussione l’origine federiciana di Eraclea-Terranova, nessuna fonte letteraria né alcun documento ufficiale contemporaneo ci dà notizia della fondazione, né ci fornisce l’anno in cui essa avvenne, contrariamente a quanto sembra si possa dire di Augusta. Solo nel 1725 Francesco Aprile riferisce che Terranova fu fondata nell’anno 1233 senza indicare la fonte da cui l’ha appreso, per cui non ci resta che verificare la fondatezza di tale data ricercandola in documenti posteriori nel quadro del contesto storico-geografico in cui l’avvenimento si svolse.

Anzitutto osserviamo che Federico II di Svevia si era dovuto occupare del territorio fin dai primi anni del suo regno, quando aveva dovuto togliere la contea di Butera a Pagano de Parisio (1213), in quanto alleato del ribelle Gualtiero di Pagliara. È da ritenere poco probabile che egli l’abbia visitato personalmente in quell’occasione, ma non si può escludere che l’abbia fatto dieci anni più tardi, tra il 1223 e il 1225, quando, dopo la dieta di Messina, il suo esercito attraversò tutta la Sicilia, da Messina a Catania, a Caltagirone, ad Agrigento, a Palermo, per sottomettere i Saraceni ribelli e deportarli a Lucera.

In ogni caso, nel dicembre del 1233, dopo avere soffocato la rivolta di Messina, Catania, Siracusa, Nicosia, Troina, Montalbano e dopo avere raso al suolo Centuripe e Troina, egli si recò a Butera, come dimostra una lettera da lui indirizzata a papa Gregorio IX, e da lì è facile arguire che abbia potuto fare una puntata sulla collina di Gela. Il documento non fa alcun cenno alla costruzione della nuova città, come del resto nessun altro documento diplomatico di Federico, ma il fatto che egli si trovasse lì in quell’anno aggiunge un tassello a sostegno della data di fondazione indicata da F. Aprile.

Inoltre, ci sono due documenti posteriori, l’atto notarile del vescovo di Patti del 1249 e il diploma di Carlo d’Angiò del 1274, che confermano il 1233 come data di fondazione della città e fanno ritenere che egli si fosse recato a Butera o per ispezionare i lavori in corso o addirittura per inaugurarli. Il primo, rogato mentre Federico era ancora vivo, riferisce il nome di colui che ebbe la gestione finanziaria della costruzione, e cioè il “secreto” (una specie di ministro delle finanze) di Sicilia Matteo Marchiafava (Marclafaba), che tenne tale incarico proprio dal 1233 al 1239; il secondo, oltre a precisare che la fondazione era avvenuta prima che Federico II fosse deposto (17 luglio 1246) dal papa Innocenzo IV (ante depositionem eius de novo fundans terram ipsam), ci fornisce anche il “terminus a quo” (ab annis quadraginta circa), che riporta la fondazione della città, seppure con l’approssimazione che quel circa suggerisce, di nuovo al 1233.

Ma i due documenti sono ancora più importanti perché ci forniscono informazioni ben precise sull’organizzazione dei lavori di costruzione e sui metodi seguiti dall’imperatore per popolare una città di nuova fondazione. Infatti, il diploma di Patti ci tramanda non solo il nome di colui che organizzò e diresse almeno nei primi sei anni i lavori di costruzione di Eraclea, il secreto Matteo Marchiafava, ma anche il nome di almeno uno dei costruttori, o meglio degli imprenditori che provvidero all’edificazione delle abitazioni della città e alla messa a coltura delle campagne.

Si tratta di Pietro Ruffo, che al momento della sottoscrizione dell’atto (1249) risulta priore del ricco convento di Terrana, esistente allora tra Caltagirone e il fiume Dirillo, e che è da ritenere persona diversa, anche se con omonimia evidente, dall’omonimo maestro stalliere che l’anno dopo avrebbe assistito Federico II in punto di morte e che, divenuto poi maestro giustiziere di Sicilia e di Calabria, si sarebbe opposto a re Manfredi e sarebbe stato…

Al tempo in cui si era cominciata a popolare Eraclea (tempore quo Heraclea habitari incepit), Pietro Ruffo